保育園で土地活用して地域貢献を!建設や運営方法の基本を解説します

土地活用の方法として、保育園(保育所)があります。

近年、待機児童は減少していますが完全に解消されたわけではなく、今後の社会情勢によって保育ニーズが高まる可能性も想定されます。

自治体からの支援や税制の優遇措置があるので、保育園は有効な土地活用策の1つです。

本記事では、保育園を土地活用する方法やメリット・デメリットを解説したいと思いますので、ぜひ参考にしてください。

保育園とは

保育園とは、児童福祉法で定められた0歳~小学校就学前の子が通う通所施設です。

正式には「保育所」ですが、一般的に保育園と呼ばれることもあります。

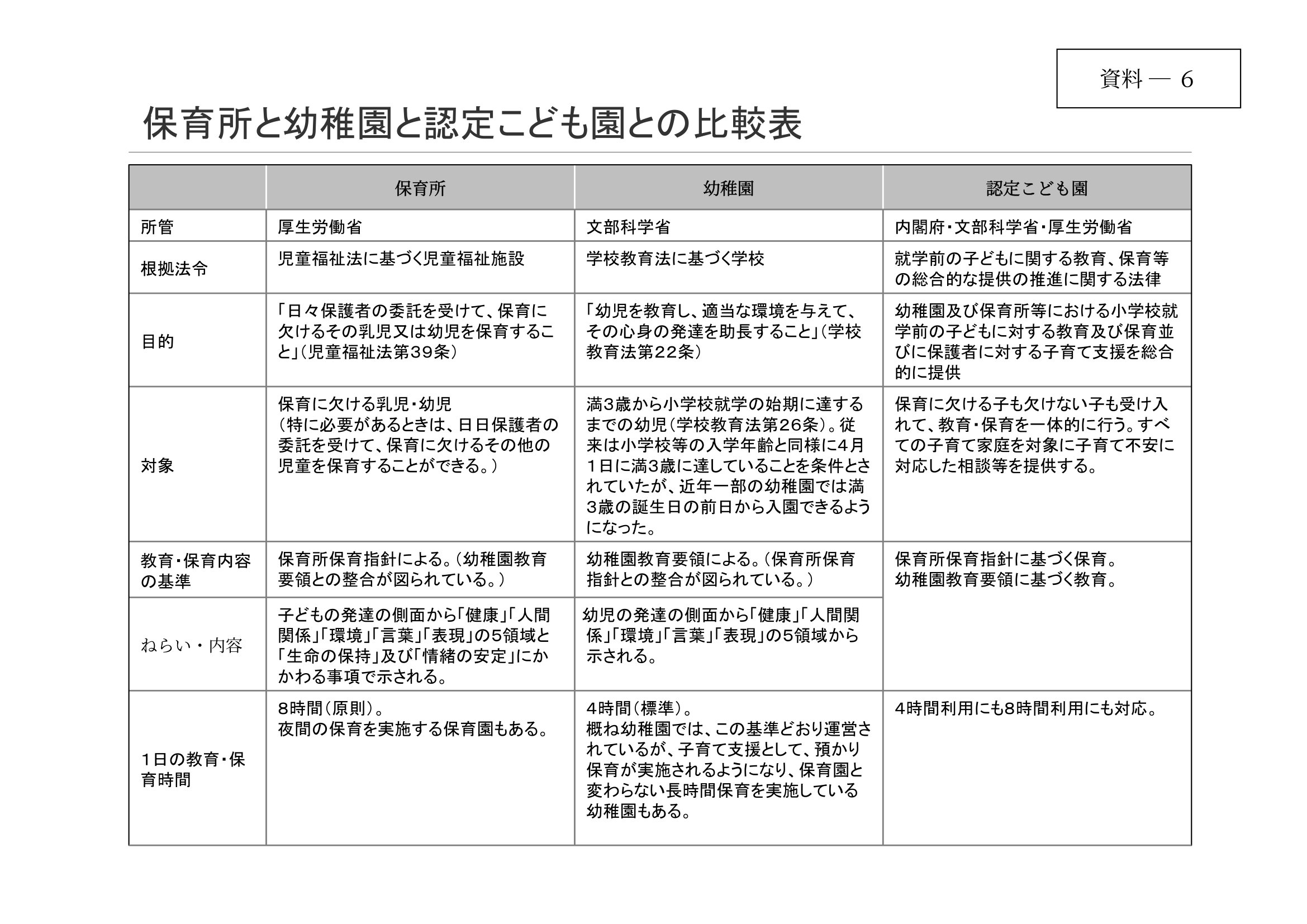

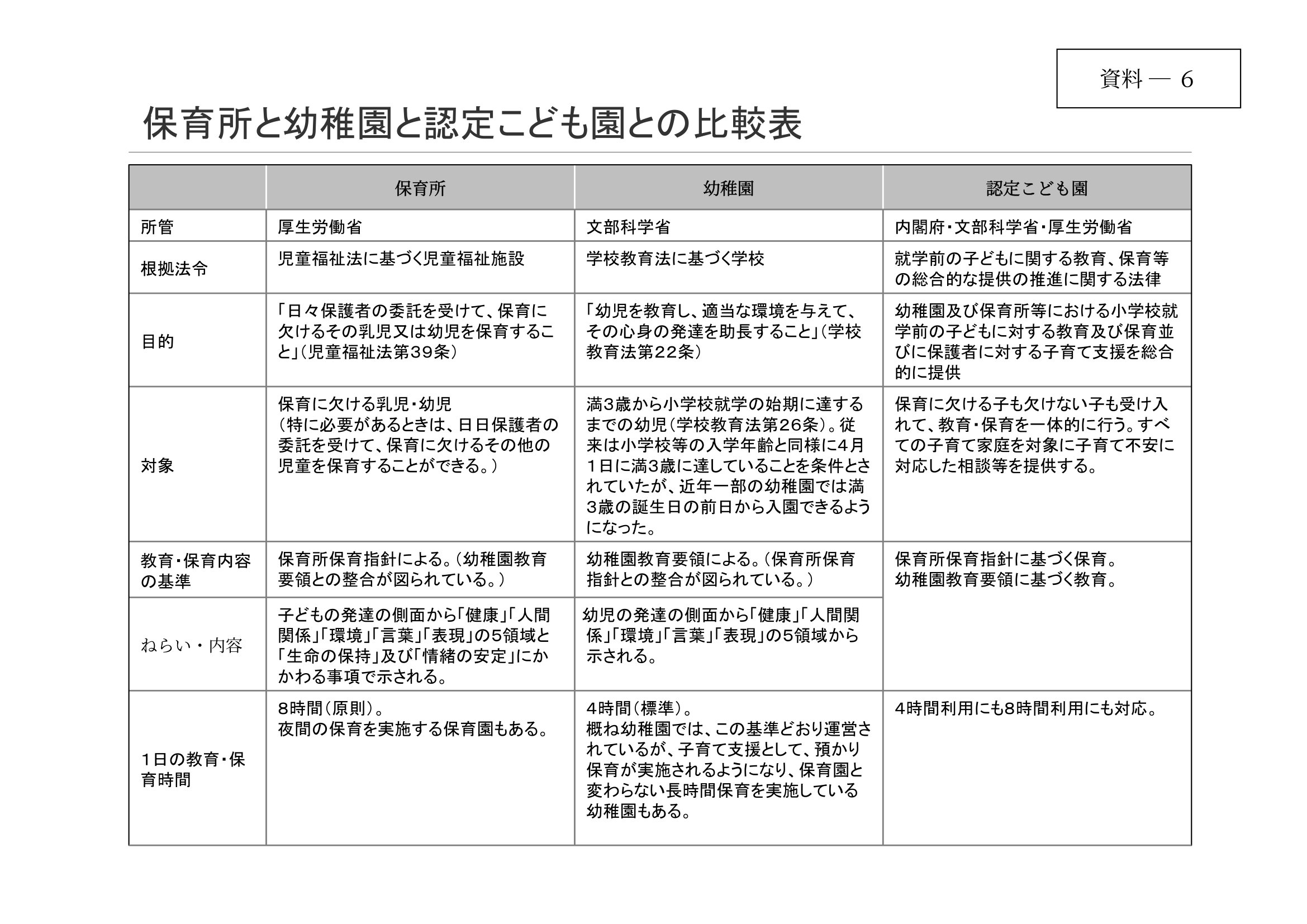

また、保育園に似た施設に、幼稚園や認定こども園があります。

保育園と幼稚園の大きな違いは、保育園が0歳からの保育が必要な子どもを対象にしていることに対して、幼稚園は満3~5歳の子どもを教育する機関であることです。

認定こども園には保育園や幼稚園の機能を持つ施設があり、0歳以上の子どもを対象に運営されています。

(引用元:芦屋市 保育所と幼稚園と認定こども園との比較表 より)

保育園の需要にはこれからも注目

待機児童数は減少していますが、今後の社会情勢により、再び保育ニーズが高まることも想定されます。

こども家庭庁が公表している保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)によると、2023年(令和5年)4月1日時点の待機児童数は2,680人(対前年264人減少)で、5年連続で減少し、その数は調査が始まって以来最少です。

しかし、保育ニーズ(申込者数)については次の理由から引き続き注視が必要と指摘されています。

- 女性就業率(25~44歳)の上昇傾向

- 共働き世帯割合の増加

- 被用者保険の適用拡大に伴う働き方の変容

- 新型コロナウイルス感染症流行からの利用控えの解消

保育園が今後も必要とされる可能性は、十分あります。

(参考:こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日)及び「新子育て安心プラン」集計結果を公表)

保育園の種類

主な保育園は、次の3つに分類できます。

認可保育園

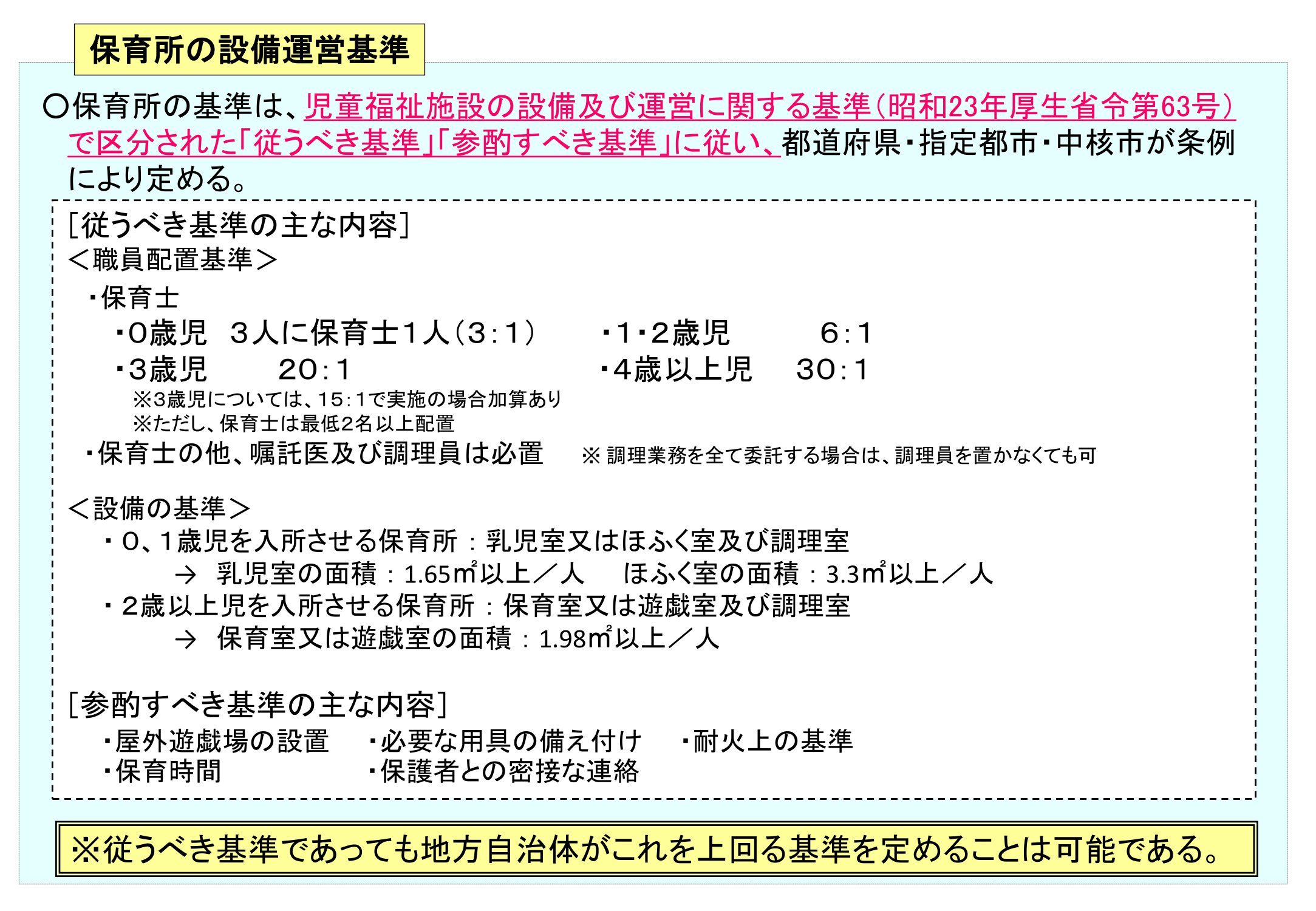

認可保育園は、国が定めた施設の広さや保育士の人数、保有する設備などの基準を満たし、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

保護者の所得によって保育料が設定され、行政から安定した補助金が受けられるのがメリットです。

認可外保育園

認可外保育園は、認可保育園の基準を満たしていない施設ですが、設置者の事情により認可を受けていないだけで設備が劣っていたり環境が悪かったりするわけではありません。

自治体からの補助金がない場合があるので、認可保育園に比べて保育料が高い傾向があります。

企業内保育所

企業内保育所は、企業に勤める従業員のために設置されている保育施設です。

企業の施設内や周辺に用意されています。

子どもの近くにいるので何かあればすぐ駆けつけられることや、勤務時間や勤務日にあわせて施設を利用できるのがメリットです。

保育園に適した土地

認可保育園の場合を例に挙げて、保育園に適した土地の条件を挙げていきます。

園児を預かるのに必要な面積が確保できる

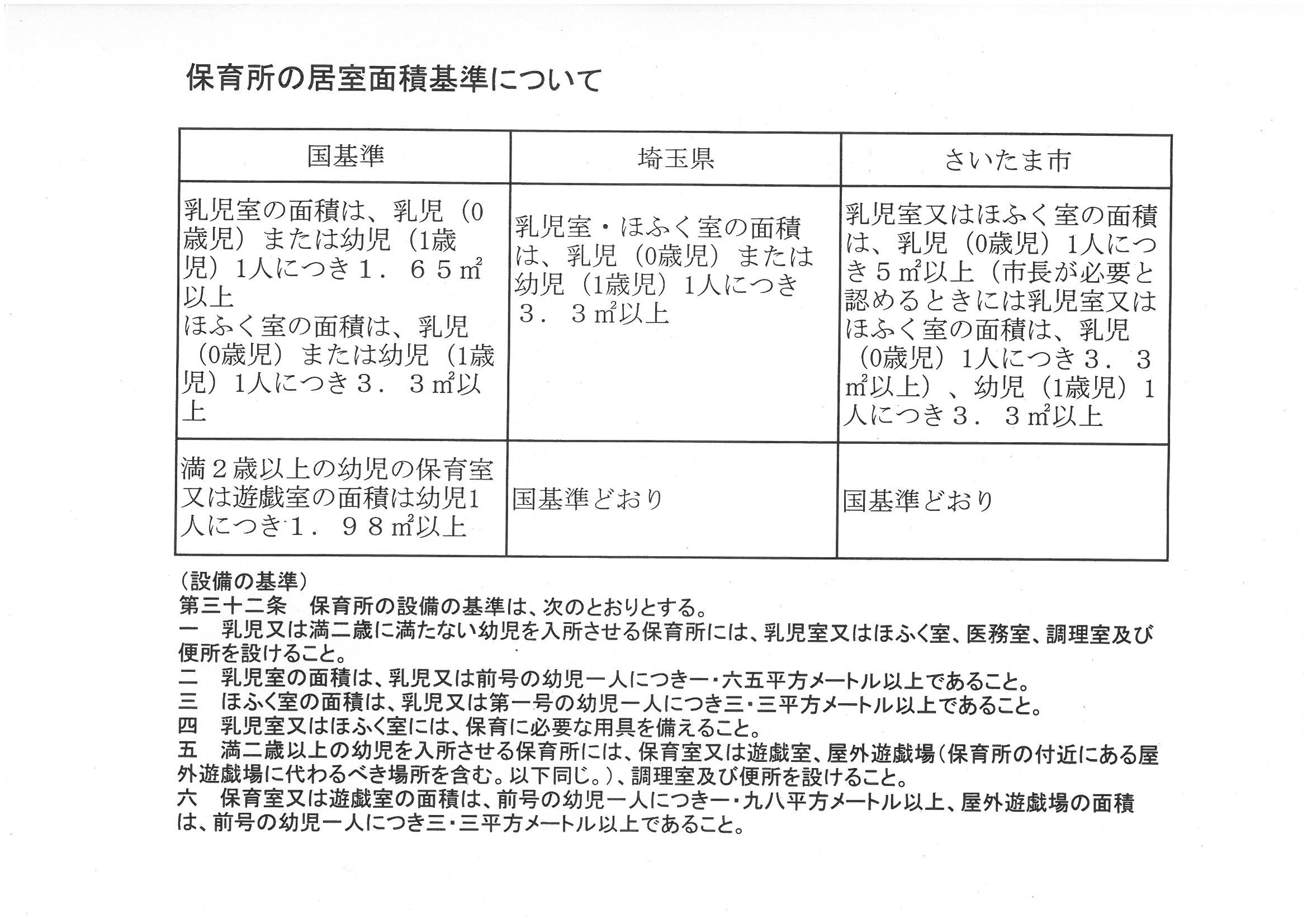

保育園では、保育を行う部屋や屋外で遊ぶ場所や調理室などが必要です。園児1人当たりに必要な面積は次のとおりです。

- 保育室は、満2歳以上の子ども1人あたり1.98平方メートル必要

- 園庭は、1人当たり3.3平方メートルが必要

保育園を設置する土地には、一定規模の広さが必要です。

(引用元:川越市 保育所の居室面積基準について)

<

<(引用元:厚生労働省 保育所の配置基準について)

例えば、東京都港区で募集されている保育施設の土地や建物の募集条件では、認可保育園で定員60名で300平方メートル程度必要とされています。

(参考:東京都港区 保育施設として活用できる土地・建物を募集します)

幅員4m以上の道路に面している

保育園の道路は、避難経路の確保や緊急車両のスムーズな通行が求められます。建築基準法第42条で定められている道路の幅員は4m以上です。

保育園の運営方法

保育園の運営方法には、次の2つがあります。

- 1.自主運営

- 2.委託運営

1.自主運営

保育園を自主運営する場合は直接運営できるので、委託費のようなコストがかかりません。

設定する側の自由で独自性のある運営が可能です。

ただし、トラブルの解決は自分で行う必要があるので、ノウハウがない状態で始めると対応に苦慮するかもしれません。

2.委託運営

保育園の運営を事業者に委託する場合は、土地を貸すだけなので運営のノウハウが不要です。

知識と経験のある事業者に任せるので安心ですが、委託費などの経費がかかります。

保育園の建設方法

自分で所有する土地を使って保育園に投資をする場合、大きく分けて2つの方式があります。

- 1.リースバック

- 2.事業用定期借地

1.リースバック

リースバックとは、保育園の運営事業者から建設協力金を得て、土地の所有者が建物を建設する方法です。

土地の所有者は、土地と建物を保育園の運営者に貸し出すことで、事業者から賃料を受け取ります。

初期投資が比較的少なく、事業者に運営を任せられるので、保育園を直接運営する必要がありません。

ただし、立ち上げ時に事業者から受け取った建設協力金は返済していく必要があるので、返済が終わるまでは十分な利益を上げられない可能性があります。

2.事業用定期借地

事業用定期借地は、土地のみを貸し出して、保育園運営会社から賃料を得る方法です。

事業者に建設から運営までを任せます。土地を貸しつける期間は10年から50年の間で、自動的に延長されることはありません。

土地を返却してもらうときには、契約により更地で返却するか、保育園の建物を残してもらうかを決めます。

保育園のメリット

土地活用としての保育園のメリットを解説します。

安定した経営ができる

リースバックや事業用定期借地で行うと、長期間にわたり定期的に賃料を得られます。

一般には20年以上の契約を行うことが多いです。

このため安定した収入が見込めます。

また、保育園の建設時や運営時には、行政からの補助金が得られる場合があるので初期の支出を減らせます。

1.建設に対する補助

待機児童を減らすために、保育園の建設に力を入れている自治体が多いです。

保育園の建設費用に対する補助金が受けられる場合があるので、自治体のホームページの情報を確認したり、直接問い合わせたりするとよいでしょう。

2.運営への補助

認可保育園は、運営費に対して補助金が交付されます。保育している人数や年齢、保育士数や待遇などによって決定されます。

保育する園児の年齢が低いほど手厚いのが特徴です。給付される額は、国が決める公定価格から利用者負担額を差し引いたものとなります。

(参考:内閣府子ども・子育て本部 子育て支援事業者の方向け情報)

地域貢献ができる

待機児童数が年々減っているとはいえ、子育てのため、まだまだ働きたくても働けない人がいます。

兄弟姉妹で保育園が異なるなど、希望する保育園に入所できないケースもあるでしょう。

保育園を開設すれば待機児童を減らせるなど地域課題に貢献できます。

節税できる

保育園開設を後押しするため、自治体によっては運営に使われる土地に対する固定資産税や都市計画税が免除になる場合があります。

固定費の削減は、保育園の経営に役立つでしょう。

また、保育園は相続税対策としても有効です。

更地に所有するより建物を建築して有効活用した方が、相続時の評価額が下げられます。

特に、一定の要件を満たせば、小規模宅地の特例制度でさらに評価額を下げられます。

該当するかどうか、要件となる面積や事業の継続性などを確認しておきましょう。

(参考:国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例))

資格が不要

保育園に土地を貸すだけであれば、保育士の資格は必要ありません。

ただし、自ら保育園を運営するには、保育士や看護師などの資格保有者を確保する必要があります。

運営して自治体から補助金を得る場合にも資格者の基準を満たす必要がある場合があるので、事前に確認しておきましょう。

保育園のデメリット

保育園のデメリットも押さえておきましょう。

設置基準などをクリアする必要がある

保育園の設置には、自治体の許認可が必要です。

審査には時間がかかり手直しが発生する可能性もあるため、開園まで2〜3年を予定しておいた方がよいでしょう。

近隣住民の理解が得る必要がある

子どもが集まる施設には、騒音が発生したり、送迎のため道路が混雑したりする場合があります。

近隣住民とトラブルにならないように、十分な理解を得ておくことが必要です。

建設後に開設の延期や中止といった事態に陥らないように、事前に同意を得ておきましょう。

建物の転用が難しい

保育園を建設すると長期にわたり用途が固定されるので、他の建物を建てたり業種を転換したりすることが困難になります。

また、保育園の経営が芳しくない場合に、建物をそのまま商業施設などに転用することも難しいです。

まとめ

待機児童は減少しているとは言え、まだ保育園のニーズはあります。

自治体が力を入れている分野でもあり、開設や運営に対する補助が受けられる場合が多いです。

保育園で土地活用を考えている場合は、保育園の建設や運営を検討してみてください。

この記事が検討を始めるための参考となれば幸いです。

私たち大倉では、「TOTIKATSUplus」を通して、土地活用、資産運用などに関するHow toや成功事例、アドバイス術などをご紹介しております。

土地や不動産物件を所有されるオーナーさまのサポートはもちろん、今後不動産オーナーをご検討される方、相続税や固定資産税のご質問、資産運用についてのご説明など、土地活用のプロが丁寧にご対応いたします。

土地活用に関することは、私たち大倉にお任せください。